2024年10月4日、Mt.乗鞍スノーリゾートの運営会社より、地元に今シーズンのスキー場の営業は行わないと説明がありました。

そして、10月30日、運営会社が地元の有志に引き継がれる形で、2024/2025シーズンは営業を行うことが決定しました。

Mt.乗鞍スノーリゾートの状況を時系列まとめました。

状況の変化がありましたら、随時更新を行います。

2024年10月31日更新

Mt.乗鞍スノーリゾート

Mt.乗鞍スノーリゾートは、長野県松本市 乗鞍高原にあるスキー場です。

スキー場は、株式会社Blue Resort 乗鞍と一般財団法人休暇村協会が運営していますが、コロナ以降、休暇村協会が運営するエリア(2本のリフト)は休業しています。

Mt.乗鞍スノーリゾートのHPより

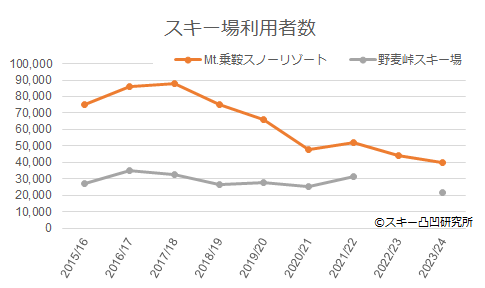

利用者数

Mt.乗鞍スノーリゾートと、近隣で松本市が所有する野麦峠スキー場の利用者数です。

コロナの影響で乗鞍の利用者が急減したあと、休暇村が運営するエリアが休業中ということもあり、コロナによる行動制限がなくなっても利用者が戻って来ていません。

スキー場を取り巻く環境

2011年以降のMt.乗鞍スノーリゾートを取り巻く環境です。

分かりやすくするために、スキー場名と社名は現在の名称で記載しています。

2011/2012シーズン

株式会社マックアースがMt.乗鞍スノーリゾートの運営を開始。

2018年6月

株式会社ブルーキャピタルマネジメントが、マックアースから、Mt.乗鞍スノーリゾート(株式会社Blue Resort 乗鞍)、エコーバレースキー場、白馬さのさかスキー場、箕輪スキー場を譲り受ける。

2018年9月30日

Mt.乗鞍スノーリゾートを運営する株式会社Blue Resort乗鞍の第8期決算公告で、約6400万円の累積赤字(利益剰余金がマイナス)を抱えていることが分かりました。

この数字は、マックアース経営時代のものです。

決算末日 :2018年9月30日

純利益 : ▲2,862,000円

利益剰余金:▲63,765,000円

2021年1月8日 ~3月21日

冬季で初めて、緊急事態宣言が発令される。

2021年秋

Mt.乗鞍スノーリゾートのHPにおいて、「Mt.乗鞍スノーリゾート2021-2022の営業決定について」と題し、運営会社の思いがつづられました。

要点は次の通りです。

- 2018/19、2019/20、2020/21の3シーズン運営

- 一昨年度の雪不足、昨年度の新型コロナウイルスの影響で来場者数が2017年度比で5割減

- このような状況からスキー場の売却を検討

- しかしながらスキー場は100軒以上の宿泊施設を擁する乗鞍地域の冬の基幹産業

- のりくら観光協会や松本市、長野県、環境省の方々と協力しながら、最後までお客様をお迎えする体制をとっていきたい

その後、2021/2022シーズンの営業を行いました。

「Mt.乗鞍スノーリゾート2021-2022の営業決定について」より(ニュースは削除されています)

2022年1月9日~3月21日

まん延防止等重点措置が発令される。

これを最後に、行動を自粛する要請はでていません。

2024年夏

不動産情報サイト(バトンズ)において、スキー場とホテルの売却を行う。

同サイトにはスキー場名の記載はありませんが、企業概要などからMt.乗鞍スノーリゾートと推測できます。

温泉・スキー場付きホテル

温泉とスキー場が付帯されたホテルの運営事業です。

本業は不動産の開発事業ですが、慣れていないレジャー施設を購入したもののオペレーションに自信がなく、せっかくの良い施設をより良い企業にオペレーションしてもらいたく売却。

関連会社が保有する、隣のスキー場単体もバルクで譲渡します。

譲渡希望額:4億円

10月4日

株式会社Blue Resort 乗鞍が、地元にスキー場の経営から撤退すると説明を行う。

10月7日

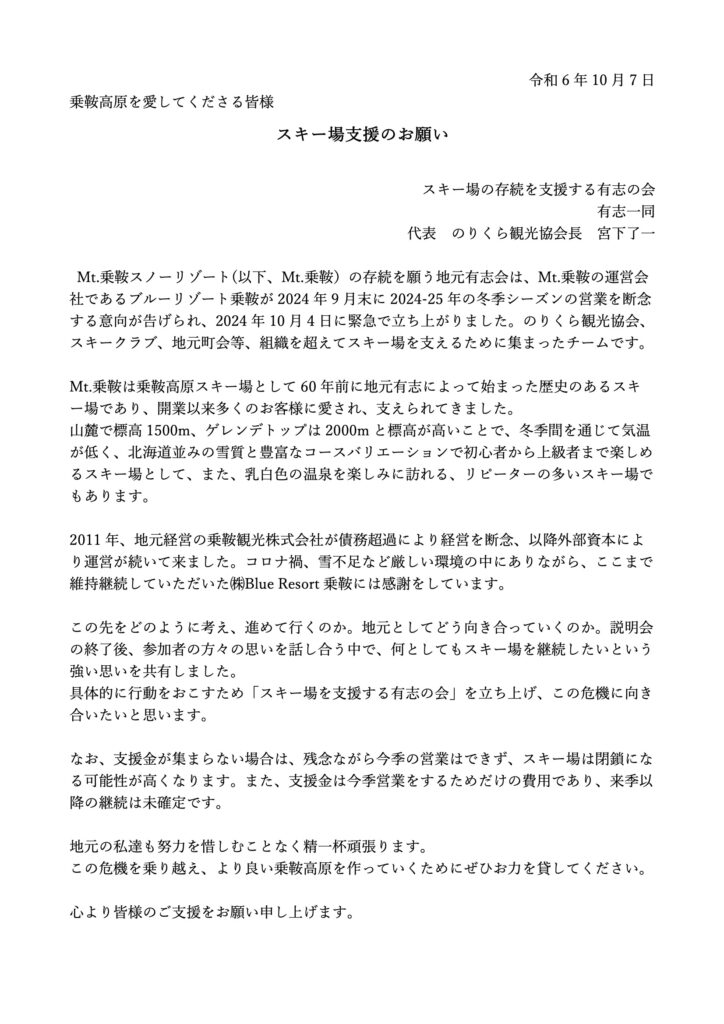

スキー場の存続を支援する有志の会

有志が、スキー場運営会社が営業を行えるように、5,500万円の支援金のお願いを開始。

この額は、今シーズンを営業するためだけの費用です。

- 未払金 :3,500万円

- 運営資金:2,000万円

- 計 :5,500万円

次にあげるSki-estのブログと内容が若干異なります。

Xにおける「info_norikura@info_norikura」のポストより

10月11日

Ski-est

ブログの内容の要約です。

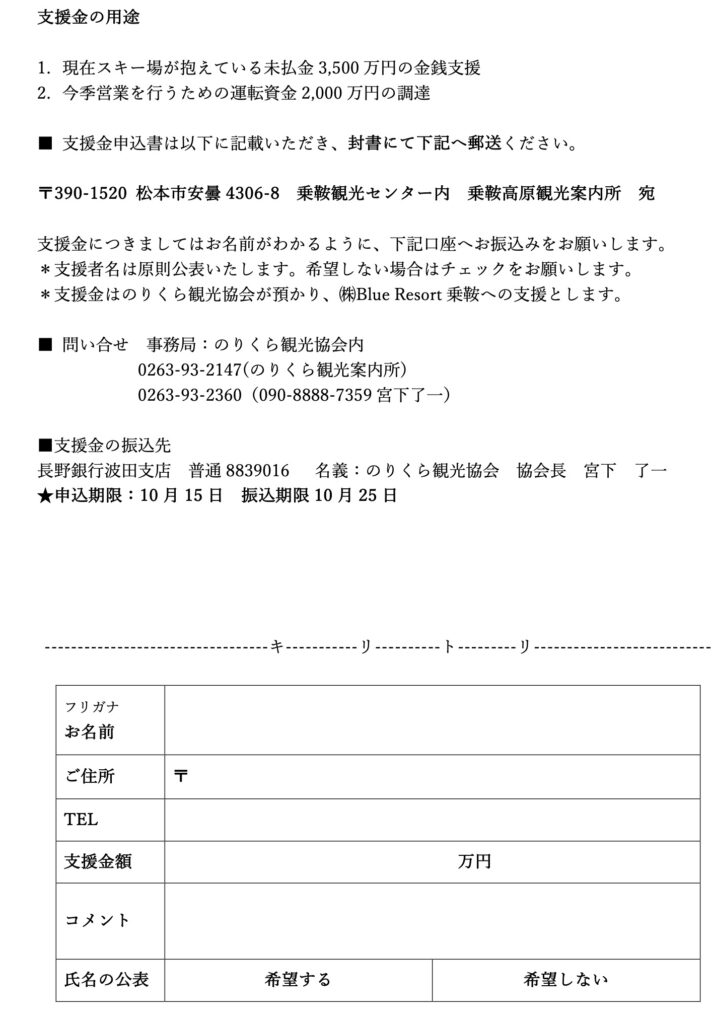

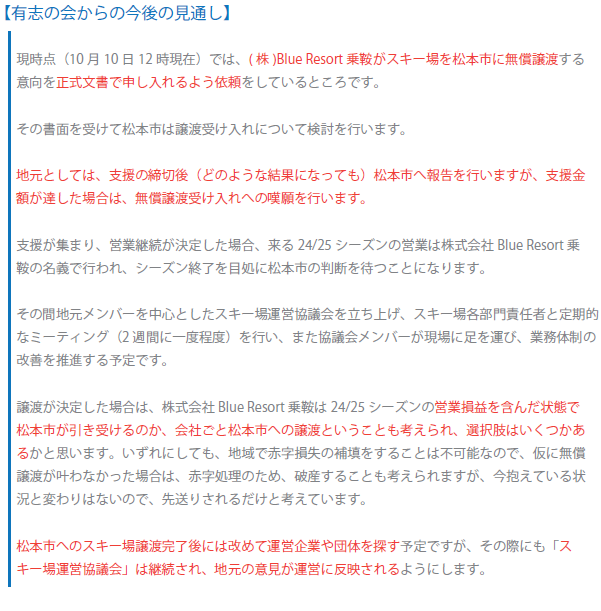

- Blue Resort 乗鞍にスキー場を松本市に無償譲渡するように依頼中

- 支援金額が達した場合は、市に無償譲渡受け入れの嘆願を行う

(負債の譲渡については今後交渉) - 地域は赤字の補填は行わない

- 支援金の目標額は3,500万円で、達成しない場合は全額支援者に払い戻しを行う

- 上記の額は今シーズンの営業費用であり、その先については複数の案があり、その実現に向けて動き始めている

マウント乗鞍スノーリゾート存続に向けた支援のお願い はこちら

10月14日

Mt.乗鞍スノーリゾートより、現運営会社での営業継続が困難な旨の発表がありました。

10月16日

スキー場を支援する有志の会 一同

ブログの内容の要約です。

状況

- すでに2300万ほど資金が集まっている

- 10月16日までに様々な整理を行なった結果、「最低限の営業であれば」運転資金も含めて3500万集まれば営業できることを確認

(最低限とは、リフト本数、営業時間の縮小をさします)

2024/2025営業最終判断について

有志の会の判断基準

- 10月23日までに(株)Blue Resort乗鞍と金銭支援に関する契約締結ができること

- 10月23日までに(株)Blue Resort乗鞍がスキー場を松本市に無償譲渡する意向を正式文書で提出すること

- 10月25日までに最低限の営業を行う資金である3500万が集まること

最終判断の発表は10月30日にこちらのサイトで行う予定

Mt.乗鞍スノーリゾートの営業継続に関して はこちら

10月25日

ブログの内容の要約です。

状況

- 支援金申込は3500万の目標額に到達

- 支援金の受付開始

- 運転資金等を補うため、引き続き支援金を募集

- 10月30日に営業を行うかどうかの最終決定を行う

- 仮に営業を行わない場合は、支援金を返金する

2024/2025営業最終判断について

有志の会の判断基準が一部変更となりました。

- 地元への無償譲渡の意向を示す項目を加えた金銭支援に関する契約書を10月30日までに締結する

- 地元への無償譲渡の意向を10月30日までに示す

- 10月25日までに最低限の営業を行う資金である3500万が集まること(変更無)

Mt.乗鞍スノーリゾートの営業継続に関する経過報告 はこちら

10月30日

今シーズンの営業の条件がクリアしたと発表がありました。

- 10月30日、Blue Resort乗鞍と、スキー場を地元への営業を引き継ぐ意向を示す項目を加えた金銭支援に関する契約書を締結

- 10月30日現在、3500万円以上の支援金の入金を確認

Mt.乗鞍スノーリゾート 24/25シーズン営業継続のお知らせ はこちら

11月以降

11月2日:冬季スタッフ募集開始

リフト運行本数や営業期間などは資金や準備次第。

支援金を元に未払費用を支払い、営業を開始することはできるが、運転資金についてはまだ十分ではないため、クラウドファンディングもスタートする予定。

11月上旬:運営方針等発表

11月中旬:クラウドファンディング開始

12月下旬:シーズンスタート

(補足)一般的に、企業運営を行う上で収益よりも支出の方が先に発生します。

流動資産(貯金など)が無い場合は、運転資金を調達をする必要があります。

関連施設、およびスキー場

Blue Resort 乗鞍の親会社である、株式会社ブルーキャピタルマネジメントの子会社が運営するホテルやスキー場の状況です。

Blue Resort 乗鞍ホテル山百合

HPから「宿泊プラン を探す」を押下すると、予約宿泊予約サイト「じゃらん」に飛びます。

同サイトでは、宿泊プランは「訳ありでお得に素泊まりプラン ~アメニティ・タオル等無し、布団・枕カバーはセルフ~」のみで、10月28日までの予約が可能です。

Blue Resort 乗鞍ホテル湯楽里

HPから「宿泊プラン を探す」を押下すると、予約宿泊予約サイト「じゃらん」に飛びます。

同サイトでは、宿泊プランは無く、10月末までの日帰り入浴プランのみ予約可能です。

乗鞍高原 湯けむり館

日帰り温泉施設 湯けむり館は、12月31日までの営業カレンダーを公開しており、年内は営業を継続する予定です。

Blue Resort MINOWA

報道によると、運営会社の横向高原リゾート株式会社の全従業員が、賃金の未払いを理由に退職したようです。

併設するホテルは7月7日から休館しています。

箕輪スキー場が休業状態 賃金未払い、全従業員退職 はこちら

Blue Resort エコ―バレー

2020/2021から営業を行っておらず、今シーズンの営業中止も発表されました。

エコーバレーのロゴ名は入った圧雪車や人工降雪機が他のスキー場で利用されている写真がSNS等でアップされていることなどを考慮すると、事実上の廃止と考えられます。

また、スキー場名の明記はありませんが、不動産販売サイトで売りに出されています。

休暇村エリア(Mt.乗鞍スノーリゾート)

休暇村エリア(休暇村第1ペア、第2ペア)は、一般財団法人休暇村協会が運営しており、営業は独自の判断で行います。

しかし、2021/2022シーズンから営業を行っておらず、2024/2025シーズンの営業中止も発表されました。

野麦峠スキー場

野麦峠スキー場について、同スキー場を所有する松本市は、存廃について検討中で、今後の方向性を年度内に判断する予定です。

同市は、スキー場管理費として年約1億6000万円を支出しています。

奈川地区持続へ来月 計画策定 松本市 スキー場の在り方も検討 はこちら

野麦峠スキー場 存廃正念場 2シーズンは営業継続へ はこちら

状況の整理

まだまだ不明瞭のことがありますが、状況の整理をしたいと思います。

背景

スキー場を営業するにはいろいろな許可が必要ですが、そのなかでも重要なのがリフトの運行許可です。

リフトの運行は、新幹線などと同じ鉄道事業法で定められており、毎年運行許可の取得が必要です。

有志の話から推測すると、2024/2025シーズンの運行許可はBlue Resort 乗鞍が取得しており、仮に同社が倒産した場合は、あらたにリフトの運行許可を取得する必要がありますが、その場合、許可取得期間を考えると今シーズンの営業は絶望的です。

ゆえに、かたちはどうであれ、Blue Resort 乗鞍という会社がスキー場の運営を行うことが今シーズンのスキー場営業のための必須条件となります。

Blue Resort 乗鞍

スキー場とホテルを合わせて4億円で売却先を探しています。

今シーズン、現体制では営業を行わないことは会社の決定事項です。

この発表を見て、多く方が言われている「負債(未払い金)は同社が支払うべき」という問題については、その通りなのですが、負債返済のための資金の調達ができない場合、会社が倒産します。

親会社(株式会社ブルーキャピタルマネジメント)は、子会社の負債について、道義的責任はあるかもしれませんが、返済義務はありません。

地元の有志

地元の有志の当初希望は次の通りです。

- Blue Resort 乗鞍という名前の会社が今シーズンのスキー場の営業を行ってほしい

- シーズン終了後、スキー場(会社)を松本市に無償譲渡してほしい

- 今シーズンのスキー場の運営費はクラファン等で支援してほしい

- 松本市はスキー場を引き取ってほしい

- 地域としては費用を出すことはできない

ただし、地元の人に支援は依頼しています

言外に次の事を示唆していると思います。

- 松本市に、今後かかる費用(運営費の赤字、リフトの等の設備維持・更新費用等)を出してほしい

その後、状況は変わり、地元有志がBlue Resort 乗鞍の経営を引き継ぐことになりました。

松本市

現時点では、スキー場の譲渡の申込が無いので、具体的には何のアクションも起こしていません。

また、市所有で、赤字の野麦峠スキー場の廃止を検討している段階で、赤字の乗鞍を譲り受けることを議論する余地はあるのでしょうか。

今後の課題

今シーズンの営業継続が決まり、ほっとしているところですが、営業を継続するための課題は山積みです。

スキー場の経営に限らず、どのような企業でも事業を継続するためには、黒字化が必須です。

そして、黒字化するほぼ唯一の手段は利用者数を増やすことです。

競合スキー場

まず始めに、Mt.乗鞍スノーリゾートへのアクセス方法と、競合となるスキー場を考えてみたいと思います。

岐阜県から乗鞍に向かう場合は国道158号線を通ることになり、途中、岐阜県側に約10万人の利用者がある「ほうのき平スキー場」などが競合となります。

中京圏、首都圏からは長野自動車道を利用し松本ICから約1時間です。

途中の奈川渡ダムで分岐してダムの反対方向に向かう、利用者数約3万人の野麦峠スキー場が競合となります。

そして、最大の競合は、同じく松本ICから約1時間で到達できる白馬エリアで、白馬村の5つのスキー場だけで約100万人の利用者がいます。

魅力の創出

スキー場に訪れてもらうためには、そのスキー場が何らかの魅力を持っている必要があります。

交通の便

各所で言われていることですが、スキー場の最大の魅力は交通の便です。

利用者の多いスキー場は大都市圏から交通の便がよく、高速道路から近く除雪の行き届いた下道が繋がっている場所にあります。

将来的には、Mt.乗鞍スノーリゾートの近くに、中部縦貫自動車道の沢渡IC(仮称・未定)できる可能性があり、そうなれば一気に利便性が向上しますが、完成時期の目処は立っていません。

春スキー

乗鞍は降雪量も多く、乗鞍大雪渓は例年9月まで滑ることができる夏スキーのメッカです。

その降雪量と標高を生かし、Mt.乗鞍スノーリゾートも春スキーのメッカとして売り出したいところなのですが、スキー場の上部に乗鞍エコーラインが横切っており4月には除雪が始まります。

夏営業

近年多くのスキー場が力を入れているの夏のアクティビティ。

もともと乗鞍は夏の観光地であり、冬よりもはるかに多くの人が訪れます。

このことを利用しない手は無いのですが、現時点ではスキー場の収益には結びついておらず、集客のためのアイディアが必要です。

解決策のヒント

他のスキー場の経営状況を見ていて、利用者数4~5万人では営業の黒字化は相当ハードルが高いと思います。

少なくとも、コロナ前の利用者数7~8万人まで回復させることが前提で、加えて運営が成り立つ(黒字化)方法を考える必要がありそうです。

加えて、近いうちに訪れるスキーリフトなどの建て替え費用のプールも必要です。

一方、国土交通省観光庁の設置した「スノーリゾートの投資環境整備に関する検討会」の調査結果からも分かる通り、スキー場(リフト券収入)の運営だけで黒字化をすることは大変難しい状況です。スキー場は乗鞍地域の冬の基幹産業で、乗鞍地域の事業者はスキー場の恩恵を受けています。

すなわち、恩恵を受けている事業者が費用を出し合い、スキー場の運営を行っていくことが再建にとって必要ではないでしょうか。

観光庁はより突っ込んだ提案をしています。

スノーリゾート地域の活性化に向けた検討会の最終報告 はこちら

最後に

乗鞍に限ったことではなく、同じように経営が苦しいスキー場は数多く存在します。

存続してほしいスキー場があるのであれば、1日でも多く、そのスキー場で滑り、食事をしてください。

それが、スキー場が存続する唯一の道です。

コメント

重要な背景情報

・親会社「株式会社ブルーキャピタルマネジメント」と「株式会社Blue Resort 乗鞍」の代表取締役は同一人物です。

・親会社は静岡県において、2件の大規模なメガソーラー開発に実質的に頓挫しています。

・その影響で中部電力の子会社と既払い金約百億円の返還を求められています。

・クラウドバンクからは、伊豆市のゴルフ場を計画地としたメガソーラー事業を担保とした融資約40億円の返済を求められています。

貴重な情報をいただき、ありがとうございます。

もう少し調査をして、追記させていただきます。

(リンクは削除させていただきました)