私が考える歩き方とスキーの滑りの関係についてです。

もともとは右足の脛骨と腓骨の骨折後のリハビリ時に調べ、今でも実践している(習慣になった)ことです。

この歩き方を練習することで、膝が内側に入る、過度にインエッジに荷重するなど、内倒の原因となる動作が出にくくなります。

足裏の荷重点

まず始めに、歩行時に重心が足の裏のどの部分にあるか思い起こしてください。

状況が許すならば、実際に歩いて荷重点の移動を確認してください。

普通に平地を歩く時、足は踵から着地をし母指球で蹴りだすように地面から離れます。

すなわち、重心は踵から母指球に移動します。

歩くとは、左右の足が交互に、この動作を繰り返すことです。

しかし、重心移動の仕方には個性があります。

重心移動のパターン

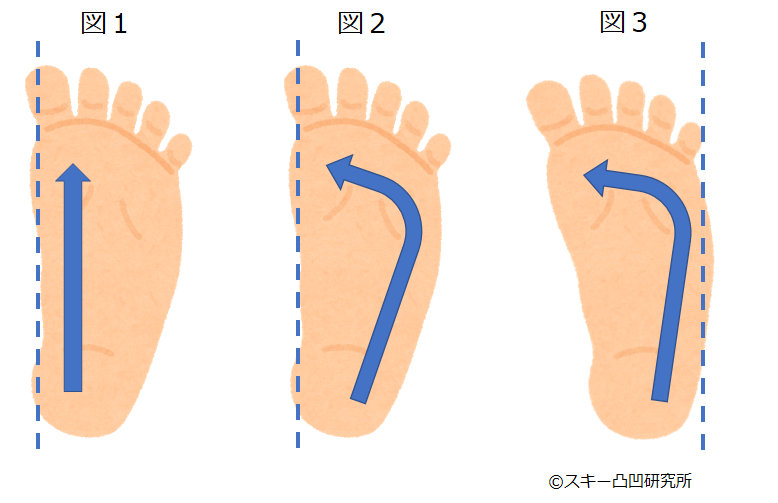

足の向きと重心移動を3パターンに分けてみました。

図1

- 足の向き:足の内側が進行方向(進行方向よりも外側の場合も含む)

- 重心移動:直線的

図2

- 足の向き:足の内側が進行方向

- 重心移動:曲線的(小指球を経由して母指球に)

図3

- 足の向き:足の外側が進行方向

- 重心移動:曲線的(小指球を経由して母指球に)

みなさんの歩き方はどのパターンですか。

今まで歩き方をあまり意識したことのない方は、図1の重心移動を行っている方が多いのではないでしょうか。

滑り方との関係

スキーをしている時のブーツの中はどうなっているか考えてみましょう。

まず、足の向きですがブーツは板に取り付けられていて、図1と図3の中間ぐらいです。

次に重心移動ですが、歩行と違って板とブーツは固定されているので、地面を踏み切る動作はなく、重心は直線的に、踵から5本の指のどこかの方向に移動します。

また、重心の移動も歩行時に比べれば少なくなります。

ここで外足に注目してみたいと思います。

切替で図1のように足の内側を踵から母指球方向に重心が移動する場合、上体が内側に入り内倒しやすくなります。

また、谷回りでエッジが立ちやすく、板を体から離しづらくなります。

次に切替で図3のように足の外側、踵から小指球方向に重心が移動した場合はどうでしょうか。

しっかりと外足に荷重ができ、また谷回りで板を体から離しやすくなります。

O脚

O脚の方はさらに注意が必要です。

O脚の方が踵を付けて立つと、内側が少し軽くなり外側に重心がよります。

足を少し開き、足の裏が床にぴったりと着くように立った場合、屈むと膝は内側に入ってきます。

スキーブーツのインソールなどの調整を行っていない場合、滑っている時も同じことが起こり、膝を曲げると内側に重心が入りすぎることになります。

最後に

みなさんの歩き方はどのパターンでしたか。

今の滑りに悩んでいるようであれば、オフシーズンの間に歩き方から変えてみるのも一つの方法かもしれません。

特に内倒する方にとっては、図3のパターンの歩き方の練習は効果的です。

少なくとも私は、歩き方を変えて滑りが激変しました。

コメント